文章の神が降りてくる、「ギリギリの女王」のプライドで書いた夜(伊藤亜和)

エッセイアンソロジー「Night Piece〜忘れられない一夜〜」

「忘れられない一夜」のエピソードを、毎回異なる芸能人がオムニバス形式でお届けするエッセイ連載。

伊藤亜和(いとう・あわ)

1996年、横浜市生まれ。文筆家。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業。noteに掲載した「パパと私」がX(旧Twitter)でジェーン・スー、糸井重里などの目に留まり注目を集める。著書は『存在の耐えられない愛おしさ』(KADOKAWA)、『アワヨンベは大丈夫』(晶文社)。

文章はいつも、夜に降りてくる──。

私は右手で顎をなぞりながら目を細め、どこかのインタビューでそう回答した。我ながらかっこいい。まるで浮世離れした天才作家のようだ。実際、私はこうして深夜に原稿を書いていることが多い。しかしそれは、別に夜の静寂や星の輝きや、頬を撫でる優しい夜風のインスピレーションによって私の中から文章が湧き出てくる、といったようなエモーショナルな理由からではない。私は単純に、朝が苦手だ。

いつも昼過ぎにやっと起きてシャワーを浴び、用意された何かを食べ、化粧をし始める。身支度が整ったころにはだいたい15時ごろになっていて、それからまもなくアルバイトへ出勤する。アルバイトを終え、ダラダラと賄いを食べ、家に帰ってくるころには23時過ぎになる。それから私はやっと、その日の締め切りに思いを馳せる。そろそろやらないとまずい。でも今日はもう疲れたし、明日の朝早く起きてから書くのでもいいんじゃないか、いやいや、絶対に朝に起きられないことはもうわかりきっている。とりあえず顔だけ洗おう。その前に一服しよう。あー眠い。何も考えられない。でもやらないといけない。とりあえずひと文字でも書いてみよう。なんてことはない。やれば終わる。やれば終わる……。

私が文章を書き始めるまでの思考はいつもこんな感じだ。それから書いているうちになんだかんだでやる気が出てきて一気に書き上げ、日が昇る前に眠る。何日かに分けてコツコツと書くというのはほとんどしたことがない。こんなことができるのは、書かなければならない文量がせいぜい2000字から5000字程度のものだからである。小説家だったら、きっとそういうわけにもいかないのだろう。今の仕事も、大学時代に課されてきた数々の大学のレポートも、私はこうして踏破してきた。なんとかなってきたせいで、ギリギリで書き始めることに妙なプライドのようなものさえある。ギリギリの女王としての自負。実際社会的にはアウトでも、私の中ではセーフだと言い聞かせていることもある。この原稿は昨日までに書かなければならなかったのだが、土日が挟まっているからなんとかなる。私が三苫(※薫/プロサッカー選手)じゃなくて本当によかった。AI判定があったら、これは完全にはみ出ている。ごめんなさい。

長々と書いてしまったが、こんな無敗の私にも忘れられない激戦を繰り広げた夜がある。私を死の淵にまで追いやった奴の名は、卒業論文。多くの大学生たちの運命を弄んできた、悪名高い地獄の使者である。

大学4年生になって数カ月が経ち、私たちは教授からその試練について説明を受けた。私たちの学科では、卒業するためには「卒業演習」という授業を取るか、授業を受けることなく「卒業論文」を提出するかのどちらかを選択することができた。まわりの仲間たちが口々に「卒論は書きたくない」と言って卒業演習を選択していくなか、私は迷うことなく卒業論文を選択した。だって、授業なんてできれば1秒も受けたくない。好きな時間に好きな場所で論文を書けるなんて最高じゃないか。3万字なんて少しがんばれば楽勝だろう。私はそんなことを考えていた。まだ締め切りまで半年以上あるわけだし、いつもどおりギリギリまでダラダラ資料でも集めて、1カ月前くらいから書き始めよう。

私以外にも卒業論文を選択した生徒は10数人いて、みんな自分以外がいつから書き始めるのか探り合っているようだった。私は「もう書いてる?」と聞かれるたびに、優越感に満ちた顔で「まだひと文字も書いてないよ」と返した。そう、まるでテスト当日に「マジでなんにもやってないわー」と得意げに話す男子高校生と同じ態度。私は、いい年こいてまだあれがかっこいいと思っていた。ゼミの教授が進捗をまったく調査しない人だったせいで、私はますます図に乗り、誰も参加していないチキンレースにノリノリで参加し続けた。

私が卒論の課題に選んだのは、アフリカの呪物。時々思いついたように珍しい資料を取り寄せてはコピーを取り、適当にファイルにしまい、また部室でダラダラする。締め切りの1カ月前になって、やっと論文のほうに手をつけた。2、3日休憩を挟みながら、1000字くらいずつ進める。みんなはそろそろ書き終わるらしい。もしかしてこれヤバい? いやいや、文章書くの好きだし、全然余裕でしょ。まったく危機感を覚えることもないまま、私はついに、締め切り前日の夜を迎えた。

あと1万字弱。

これはヤバいのではないか? 夕飯を食べ、満腹の眠気に体を揺すられながら漠然と思った。草むらでのんびりと日向ぼっこをしていた脳内の私のもとに、恐ろしい地響きとともに何かが近づいてくる。留年……? 巨大な“留年”の2文字がのっそのっそとこちらに向かってきているではないか。これはヤバい。どうして今まで気がつかなかったのか。卒論の締め切りは明日の11時。ここから本論を書いて、文献をまとめ、おまけにフランス語であとがきを書かなければならない。これは完全にヤバい。絶体絶命だ。

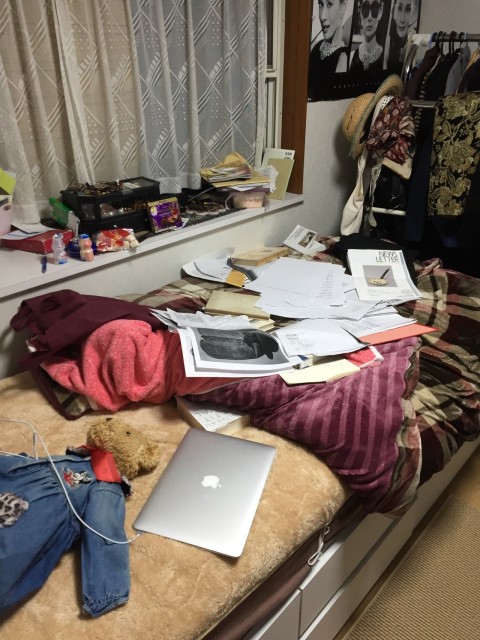

適当に集めていた資料のコピーを部屋の床に並べ、使えそうなところに手当たり次第に線を引いていく。白黒写真の呪物たちが私を責めるように見上げていた。資料の山で狭い部屋は埋め尽くされて、私は追い詰められながらも、頭の片隅では「坂口安吾の部屋みたいでかっけぇな」とのんきに考えたりもしていた。

関連性のなさそうな資料同士をとにかくこじつけまくって、まるで何かいいことを言っている“風”な文章をひたすら書いていく。今になってつくづく思うが、私にある才能といえばこの「こじつける」の一点のみである。「マジカルバナナ」の全国大会があったら優勝できるかもしれない。目を見開きながらキーボードを打ち続けて、すっかり太陽が上がってきたころ、やっと本文が書き上がり、そこから電車に乗るギリギリまでフランス語であとがきを書く。自分でも何を書いているのかまったくわからない。せんせいアリガトウ、ミンナアリガトウ……畜生! 4年間勉強してきたフランス語の成果がこれか! 無理やり謝辞を締めくくって電車に飛び乗り、大学のコピー室でダラダラと汗を書きながら製本した。残り15分。提出する研究室の前でタイトルを考えて表紙に書きなぐる。

「アフリカ呪物研究~芸術ならざるものの鑑賞~」

かっけぇ。こんなときでもタイトルはそれっぽい。研究室に集まった仲間たちに笑われながら、私はなんとか卒論を提出した。時刻は10時57分だった。

後日卒論についての口頭試問の部屋で、教授は私の卒論を渋い顔で眺めながら「誤字が大変多い。ですが、とても1カ月前に書き始めたとは思えない濃い内容でした。本当にあなたが書いたのですか?」と言った。

当然だ。私はギリギリの女王。文章の神は、私を真夜中に祝福する──。

文・写真=伊藤亜和 編集=宇田川佳奈枝